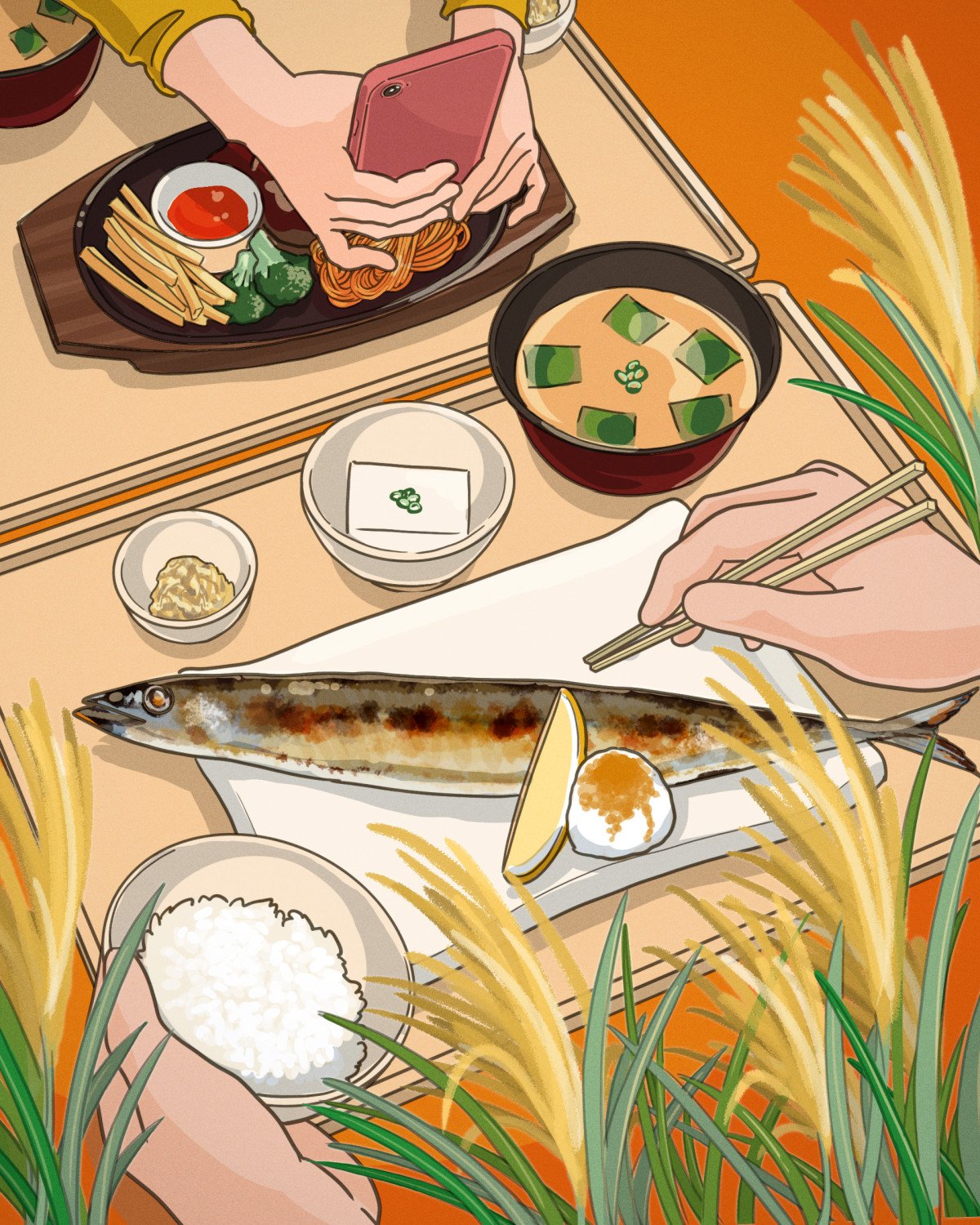

【9月】秋の記憶が香る「さんまの塩焼定食」

さんまの季節がくるたび、庭に七輪を出して焼くのが俺の役目だった。内臓の処理も、俺がやる。新米を土鍋で炊いて、へたくそなりに味噌汁もつくって、食卓にはすすきを飾り、完成する秋のとっておき御膳。窓を開けて、鈴虫の声を聴きながら、団子ではなく焼きたてのさんまと月見を楽しむのが、俺たち夫婦にとって秋の定番だった。

でも、これだけはお父さんじゃなきゃ、とほめてくれる人はもういない。仏壇に供えようと一度だけ焼いてみたことはあるが、庭でひとり、炭火の様子を見守るのがわびしく、二度とやらなくなった。かわりに、さんまを食べたくなると、近所のやよい軒に行く。それが今の、俺の秋。

「……さんまって、苦くない?」

聞かれて、俺ははっと我に返った。

目の前に座るのは、妻ではなく、10歳の孫娘。この週末、ひとりでうちに泊まりにきたはいいものの、スマホをいじるばかり。つい飛び出しそうになる小言を呑み込み、夕飯は何がいいか聞くと、ハンバーグと一言だけ返ってきた。

つくれなくはないが、求めているのは俺の味じゃないだろう。ちょうど、さんまの塩焼定食を食べたくなっていたところだ。これ幸いと連れ出したやよい軒で、黙々と食べ続けるのが気まずくなったのか、ようやく孫娘が話しかけてくれたのだった。

「ちょっと苦いのが、いいんじゃないか」

俺が笑うと、孫娘は首をかしげる。さんまはちゃんと下処理すれば、苦みはむしろ脂が乗った身の甘さを引き立ててくれる。その点、やよい軒は信頼できる。いつ食べても丁寧にさんまを扱っていることがわかるし、皮はぱりっと、身はふっくらと。抜群の火加減で焼き上げたものを提供してくれるのだ。俺の焼くさんまに勝るとも劣らない。だから毎年、食べにくる。

なんてことを語ってもうるさいだけだろう。黙ってさんまの身をほぐす俺の手元を、孫娘は感心したように見つめていた。

「絵で描いたみたいに、きれいな骨」

頭としっぽだけを残して食べきった俺のさんまを、写真に撮っていいかと孫娘は聞いた。面食らったけれど、断る理由もない。何枚か撮ったあと、スマホをいじる孫娘のほっぺが蜜柑色に染まっていることに俺は気づいた。楽しいとき、嬉しいとき、妻も娘もこんなふうに高揚をのぞかせていた。

「見て、もういいねがついた」

孫娘が突き出したスマホの画面に、俺の食べ終えたさんまの写真。その上に、赤い小さなハートが躍っている。なんだかよくわからないまま笑うと、孫娘もにかっと笑う。

うちに来て初めて見せた笑顔に、妻の面影が重なる。そうだ、帰りはすすきを買って帰ろう。月はなくとも、この丸い蜜柑色のほっぺがあれば、きっと妻も喜んでくれるだろう。

作=橘もも イラスト=畠山モグ